シアル酸糖鎖物質とは?ウイルス感染とのかかわり

鈴木康夫

静岡県立大学名誉教授・客員教授

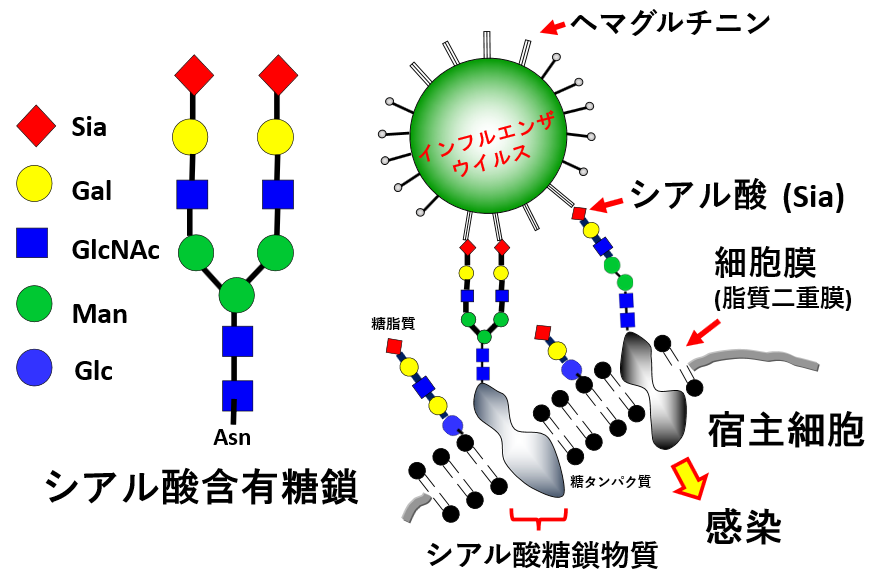

私たちの研究の柱の一つは、「ウイルス感染に関与するシアル酸糖鎖物質の探求」です。シアル酸は、ヒトを含む全ての脊椎動物の細胞を覆っている細胞膜に存在する重要な糖であり、細胞膜に突き出す糖鎖構造の末端に主に位置しています(図1)。そのシアル酸を含む糖鎖の多くは、さらに細胞膜に存在するタンパク質や脂質につながっていて糖タンパク質や糖脂質として細胞表面に存在しています。私たちは、これらを総称して「シアル酸糖鎖物質」と呼んでいます。

細胞膜に広がる「シアル酸糖鎖物質」は、細胞膜を地球の地面に例えますと、草の様に短いものから木の様に枝分かれしたものまで、ある場所では生い茂り、ある場所では、まばらに生えているような存在です。シアル酸は、あたかも草や木の先に咲いている花の様に様々な形があり、それが、草木の特徴を表すように、シアル酸も様々な形(分子種)があり、シアル酸糖鎖物質の役割を担っています。言い換えれば、シアル酸糖鎖物質は、様々なシアル酸を含む糖タンパク質や糖脂質として主として細胞の膜に存在し、様々な生理機能に関わり、個々の細胞を特徴づけています。つまり、「シアル酸糖鎖物質」は主に、細胞の表面 (surface) にあり、細胞の顔 (face) としてその細胞を特徴づけているのです(1-5)。

ここで、重要な点は、「シアル酸糖鎖物質」には、2種類の存在様式があるということです。1つ目は、上に述べた、細胞の膜に存在するもの(膜結合性シアル酸糖鎖物質)で、2つ目は、膜から離れ、体液中に存在するもの(可溶性シアル酸糖鎖物質)が存在するということです。可溶性シアル酸糖鎖物質は、唾液や血液中に存在し、様々な役目を担っています。

膜結合性シアル酸糖鎖物質は、細胞が互いを識別したり、外敵からの攻撃に備えたりする「目印」や「細胞の顔」 として機能しており、まるで細胞同士が持つ「名札」や「鍵」のような働きを担っています。ところが、ウイルスの多くはこの仕組みを逆手に取り、シアル酸糖鎖物質を「感染の入り口(受容体)」として利用するように進化してきました。現在、20種類以上のウイルスが、ヒトの細胞表面に存在するシアル酸糖鎖物質を利用して感染することが確認されています。その代表例として、ヒトや鳥インフルエンザウイルスが挙げられます。これに加えて、私たちは、最近、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)もシアル酸糖鎖物質を感染に利用していることを見出しています(6)。

シアル酸およびその誘導体を含む糖鎖を感染の入り口(受容体)とするウイルスには、ヒト、鳥、その他の動物インフルエンザウイルス (A, B, C, D型)、様々な動物パラミクソウイルス (ニューカッスル病ウイルス、センダイウイルス、二パウイルス、ウシパラインフルエンザウイルスなど)、ヒトパラインフルエンザウイルス、ヒトムンプスウイルス、ジカウイルス、一部のアデノ-、エンテロ-、ロタ-、ヒトコロナ-ウイルスなど、ヒトに感染する重要なウイルスが知られており、シアル酸糖鎖物質は、ウイルス研究上重要な位置を占めています (1-5)。

インフルエンザウイルスの表面には「ヘマグルチニン」という突起(スパイク)があり、これが細胞のシアル酸糖鎖物質のシアル酸にピタリと結合することで、ウイルスが細胞内に取り込まれる準備が整います(図1)(1-5)。私たちは、このウイルスとシアル酸との結合を人工的にブロックできることを確認しています。つまり、本物の細胞表面のシアル酸糖鎖物質に似た構造(疑似シアル酸糖鎖物質)をウイルスに先に結合させておけば、ウイルスは本来の標的細胞に結合できなくなり、感染を防ぐことが可能になります。この原理は国内外で実証されており、私たちも自然界から安全性の高いシアル酸糖鎖物質を抽出・精製し、インフルエンザウイルスやその他のウイルスに対する感染阻害物質としての開発を進めています。

後に詳しく述べますが、自然界におけるシアル酸糖鎖物質は、多くの脊椎動物の組織や体液に含まれています。私たちは、SDGs(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goal)に基づき、できるだけ優しい形で天然素材を得て、それからシアル酸糖鎖物質を得ようとしています。その中の1つとして、私たちは、昔から食品として安全性が確立されており、動物を侵襲しない鶏卵からシアル酸糖鎖物質を得る方法を組み立てています。これにより、安心、安全な抗ウイルス作用を持つシアル酸糖鎖物質を得ることができます。

シアル酸糖鎖物質による感染阻害の重要な特性の一つは、「ウイルスの変異に強い」という点です。ウイルスが変異を起こしても、シアル酸糖鎖物質へ結合するという基本的な感染機構は変わらないことから、ワクチンの効きにくい変異株に対しても安定した有効性が期待できるのが大きな利点です。

私たちは、ヒト型・鳥型インフルエンザウイルスやSARS-CoV-2などが、それぞれどのようなシアル酸糖鎖物質を標的とするのかを精密に解析し、それに最も適した感染阻害剤を開発するため、自然由来の物質の探索と応用研究を進めています。これにより、将来的にはワクチンとは異なる形で、広範囲のウイルス感染の予防に寄与することを目指しています。

実際、私たちは、これらの取り組みの過程で、2022年に採択された経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業」のプロジェクトを通して、安心、安全な食品材料から、インフルエンザウイルスの感染を阻害できるシアル酸糖鎖物質素材を得る方法を開発し、その機能を活用した抗ウイルス機能商品の開発に取り組んでいます。

インフルエンザウイルスは、そのスパイクヘマグルチニンが、ヒトの口腔、鼻腔、気道などの細胞膜(脂質二重膜)表面に存在する「シアル酸糖鎖物質」のシアル酸含有糖鎖へシアル酸を介して結合することにより、感染を開始します。この時、本物の細胞表面の「シアル酸糖鎖物質」に似た構造(疑似シアル酸糖鎖物質)をウイルスに先に結合させておけば、ウイルスは本来の標的細胞に結合できなくなり、感染を防ぐことが可能になります(1-5)。